法网恢恢:孙小果案件的始末与反思

孙小果案是近年来引起全国广泛关注的重大刑事案件之一。

这个曾经的警察之子,如何一步步堕落成为令人发指的罪犯?他的犯罪轨迹折射出哪些社会问题?本文将对孙小果案进行深入剖析,以期引发社会反思。

一、家庭背景与早年经历

孙小果1977年出生于云南昆明一个警察家庭。父亲孙鹤洲曾任昆明市公安局副局长,母亲李彦曾任昆明市交警支队政委。优越的家庭背景本应让孙小果有更好的发展,但却成为他日后犯罪的庇护伞。

从小学到高中,孙小果的学习成绩平平,但因家庭背景显赫,在学校里颇受老师和同学关照。1994年,17岁的孙小果考入昆明理工大学建筑工程系。然而,进入大学后的孙小果并未珍惜学习机会,反而开始沾染不良习气,经常出入娱乐场所,结交社会闲散人员。

二、首次犯罪与"死刑"判决

1996年,19岁的孙小果犯下了令人发指的罪行。他伙同他人多次强奸、强制猥亵妇女,并故意伤害他人。这些罪行最终导致他在1998年被昆明市中级人民法院判处死刑、剥夺政治权利终身。

然而,令人震惊的是,孙小果并未被执行死刑。在其家人的运作下,他的死刑被改判为有期徒刑20年。这一判决引发了社会的广泛质疑,也为孙小果日后继续犯罪埋下了隐患。

三、出狱后再次犯罪

2010年4月,服刑12年后的孙小果被减刑出狱。本应痛改前非的他,却再次走上犯罪道路。2013年,孙小果因组织、领导黑社会性质组织等罪被判处有期徒刑25年。然而,仅仅过了三年,他就再次获得减刑并出狱。

出狱后的孙小果不思悔改,反而变本加厉。他组织、领导黑社会性质组织,操纵和垄断昆明部分地区的娱乐服务行业,大肆敛财。同时,他还涉嫌多起强奸、故意伤害等严重暴力犯罪。

四、案件再审与最终判决

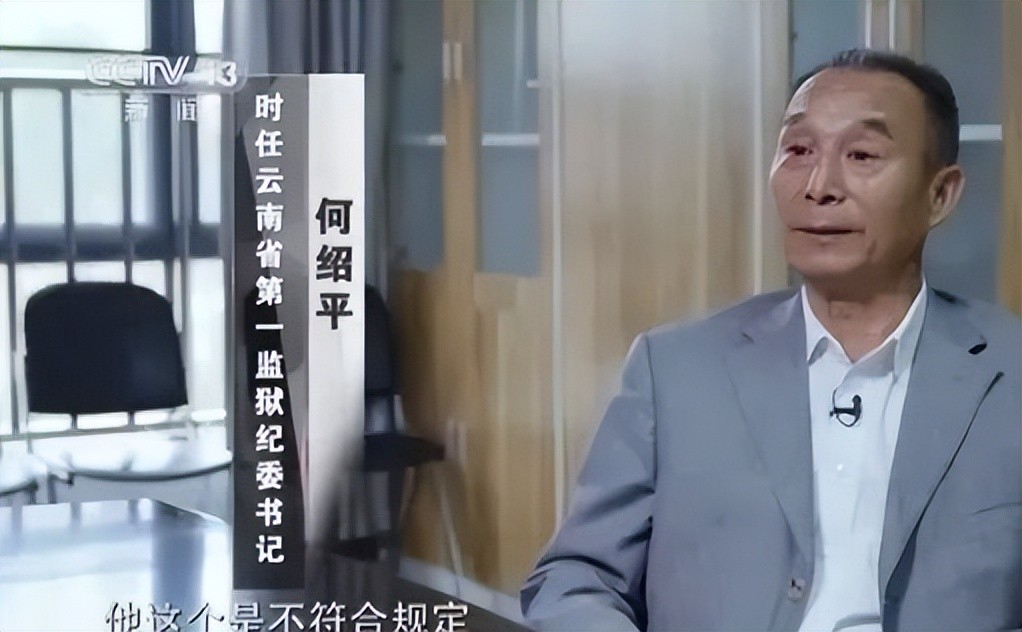

2019年,孙小果案引起全国关注。在中央政法委的督办下,云南省高级人民法院对孙小果案进行再审。经过深入调查,检方以组织、领导黑社会性质组织罪等17项罪名对孙小果提起公诉。

2020年2月,云南省高级人民法院作出终审判决,孙小果被判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。同年8月,孙小果被执行死刑,最终为其罪行付出了应有的代价。

五、案件反思与社会启示

孙小果案的发生和演变,折射出诸多深层次的社会问题:

1. 司法公正与权力寻租:孙小果多次获得减刑和假释,暴露出司法系统存在的漏洞和腐败问题。这提醒我们必须加强司法监督,杜绝权力寻租,维护法律尊严。

2. 家庭教育的重要性:作为警察之子,孙小果本应更懂得遵纪守法。然而,优越的家庭背景反而成为他肆意妄为的底气。这警示我们,家庭教育不能只重视物质条件,更要注重道德品行的培养。

3. 社会诚信体系建设:孙小果多次犯罪却屡屡"重获新生",暴露出我国社会诚信体系建设的不足。我们需要建立健全个人信用记录,让失信者寸步难行。

4. 舆论监督的力量:孙小果案的最终审理,很大程度上得益于媒体的持续关注和社会舆论的压力。这再次证明了舆论监督在推动社会进步中的重要作用。

结语:

孙小果案的审理和判决,彰显了党和国家坚决打击犯罪、维护社会公平正义的决心。然而,我们更应该从这个案件中吸取教训,深入反思存在的问题,不断完善法律制度,加强社会治理,努力营造风清气正的社会环境。只有这样,才能真正减少"孙小果"式案件的发生,让正义之光永远照耀我们的社会。