苏中根据地坚持江南斗争,一次险象环生的撤退,为何会有一位叛徒

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

蒋介石这个“运输大队长”,真是尽职尽责。

美国送来的最先进武器,他一批一批地“转交”给了我们,连张收条都不要。

战争是一件残酷的事情,但历史往往充满讽刺。

1947年春天,苏中的战场上,我们用敌人送来的枪弹,打得他们措手不及。

为什么会这样呢?

那是一个大雨滂沱的夜晚,我们决定对海安的敌人下手。

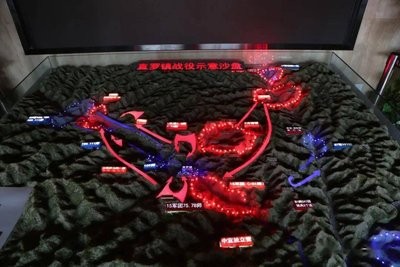

敌军在这里驻扎了一个机动旅,战斗力不弱,但我们发现了它的一个致命弱点——援军的调动路径清晰可见。

如果能让他们自投罗网,我们就能一口气吃掉这支部队。

于是,一场精心策划的围点打援战术悄然展开。

我们故意围攻丁家所,让敌军误以为这里是我们的进攻重点。

果然,丁家所的守军慌了,连夜向海安求援。

我们特意没有切断他们的电话线,让他们拼命往外求救。

海安的敌人果然上钩,答应天亮就派兵来救援。

拂晓时分,我们再次发动佯攻,枪炮声大作。

海安的援军倾巢而出,旅长亲自带队。

埋伏在两侧的部队严阵以待,直到敌军深入伏击圈才发动猛攻。

短短几个小时,敌军被切割成数段,旅部被歼灭,残兵败将四处溃逃。

丁家所的守军见援军全军覆没,彻底绝望,成群结队放下了武器。

战斗结束后,我们清点战果,俘虏千余人,缴获大量美式武器弹药。

站在战场上,我忍不住笑了——这些武器原本是敌人用来消灭我们的,现在却成了我们反击他们的利器。

这场胜利让苏中和苏北的联系更加紧密,各分区的部队趁势反攻,击溃了各地的还乡团,收复了一大片土地。

但与此同时,江南的局势仍然紧张,我们必须尽快恢复那里的工作。

抗战胜利后,江南的根据地几乎被敌人全部占领。

我们决定重新派人潜入敌后,恢复党的组织,发展武装力量。

这时候,一个意想不到的名字出现了——金柯。

金柯原本是我们华中十地委的书记,负责江南的工作。

但他拖拖拉拉,迟迟不肯南下,直到我们下达最后通牒,他才勉强带队过江。

然而,由于他的犹豫,敌人早已得到了情报,提前设伏。

金柯的队伍一过江,就遭到敌军围剿,损失惨重。

他自己却绕道上海,迟迟不肯前往前线。

更令人震惊的是,他最终在上海被捕,并选择了投敌叛变。

他的叛变给我们带来了巨大的损失,许多地下党员和游击队员因此暴露,被敌人残酷镇压。

但我们很快察觉到了他的可疑之处。

敌人安排他“逃回”苏北,试图让他重新打入我们的内部,进行破坏。

幸好,我们及时识破了他的伎俩,将他彻底清除。

然而,真正让人痛心的叛变,并不止金柯一个。

就在我们努力恢复江南工作的时候,另一场灾难悄然降临。

我们决定派一支小分队前往苏浙边区,开展游击战争。

这支队伍由丁锡山、汤景延等人带领,他们的任务是潜入敌后,联络当地的革命力量。

然而,就在他们抵达浦东后,丁锡山犯了一个致命的错误。

他低估了敌人的情报网,也高估了自己的安全。

他竟然带着队伍住进了自己外甥家,认为这里足够隐蔽。

谁知道,他的外甥早已投靠国民党,立刻向敌人告密。

第二天一早,大批敌军包围了他们的藏身地。

汤景延带领队伍拼死突围,但寡不敌众,大部分战士壮烈牺牲,汤景延被捕后坚贞不屈,最终英勇就义。

而丁锡山,则被自己的亲外甥亲手杀害。

这次失败,让我们损失了一支精锐队伍,也让我们彻底看清了敌人的狡猾和无情。

但战争的进程,并不会因为一次挫折而停下。

我们迅速调整策略,加强了对敌占区的渗透,确保江南的革命火种不会熄灭。

与此同时,苏中战场上的战斗仍在继续。

我们派出的部队在启海地区展开攻势,成功打下多个据点。

然而,敌人迅速反应,企图封锁我们的退路,将我们困死在狭小的沿海地区。

敌军集结重兵,封锁河道,试图围歼我们。

胡炳云率领的部队在撤退途中,遭遇了前所未有的危机。

电台在渡河时掉入水中,我们与前线的联系彻底中断。

面对敌人的步步紧逼,我们只能依靠老百姓的帮助,寻找一条生路。

幸运的是,一位经验丰富的老渔民带着部队趁着暴雨,从海滩上隐蔽撤离。

他们涉水泅渡,在黑夜和风暴中前进,最终成功突围,与大部队会合。

这次撤退虽然惊险,但也让我们更加坚定了一个信念——只要群众在,我们就永远不会被消灭。

战争不仅仅是枪炮的较量,更是人与人之间的较量。

有的人英勇无畏,愿意为信仰牺牲一切,比如汤景延;有的人贪生怕死,最终沦为叛徒,比如金柯。

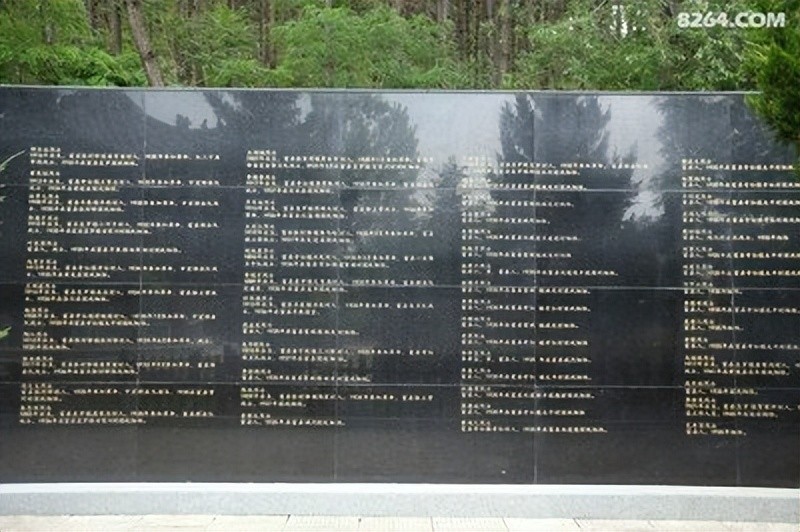

前者的名字,永远被铭记;后者的结局,则只剩下耻辱。

有人说,历史是一面镜子,照出人性的光辉,也映出卑劣的阴影。

在那段血与火的岁月里,每个人都在做出自己的选择。

而这些选择,最终决定了他们的归宿。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!