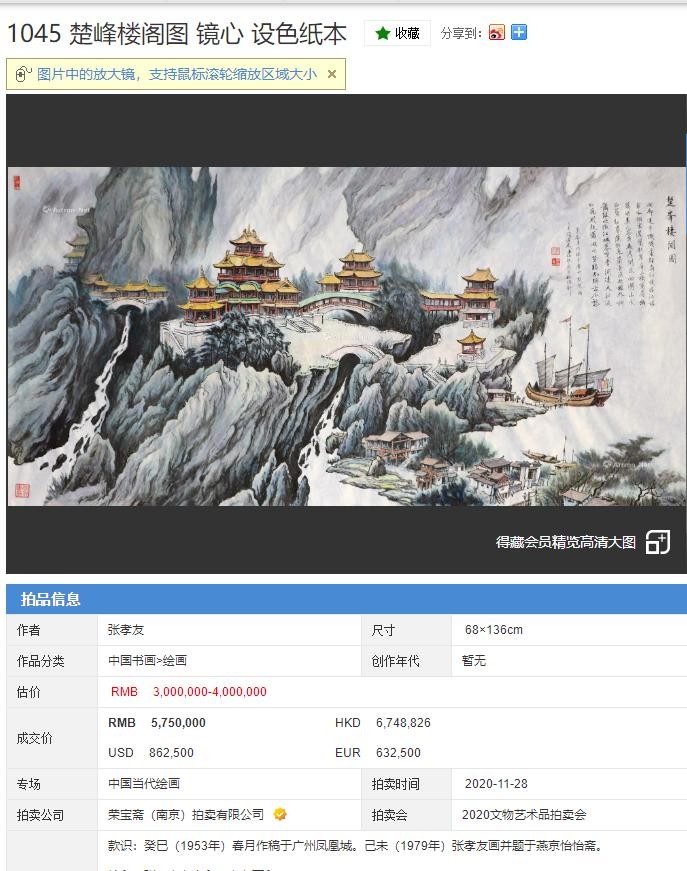

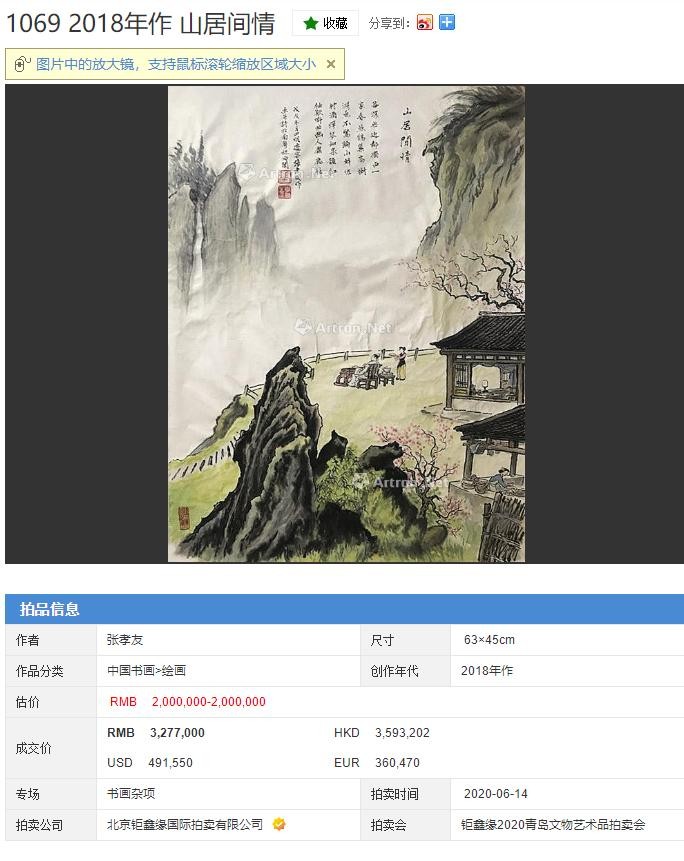

承古创新,学贯中西,界画泰斗张孝友创新超越被界尺限定的画种

界画,中国绘画是很特色的一个门类。作画时使用界尺引线,故名:界画。中国绘画很特色的一个门类。指用界笔直尺划线的绘画方法。

自元代文人画家变宋之严谨画风为“逸笔草草,不求形似”之后,主流文人画家斥精细工巧的风格为画匠之末流,使界画地位逐渐降低。此论在明清成为画坛风气,画人唯恐被称为匠气,使界画无人问津,日渐衰微,及至近代竟成绝响,此为绘画史上的一大遗憾。

近现代擅长界画者更少,直到50年代张孝友的老师的出现,张孝友老师的忘年挚友,末代皇帝溥仪道:“孝友小兄真让人刮目相看,我看过你的一些作品,工笔深厚,年纪轻轻笔墨功力就可比我之前看到的先人笔墨,我相信你一定可以让界画重新焕发新色,你有这个力量,也有这个学识。你一定可以创作出比《清明上河图》更好的画,成为下一个张择端,名垂千古,功不可没!"

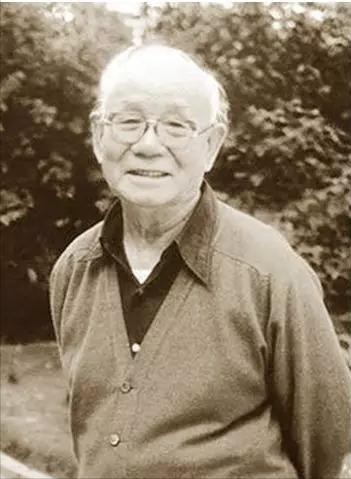

一个人救活一个画种、近300年振兴界画第一人,他就是界画泰斗张孝友。

张孝友,1935 年生于上海,浙江宁波人,生于书香世家,幼学外祖,深受其诗书、文史、金石、绘画的影响。1954 年考入中央美术学院,专攻油画,兼习中国画,学贯中西而用之。曾为中国革命历史博物馆创作油画作品。

张孝友

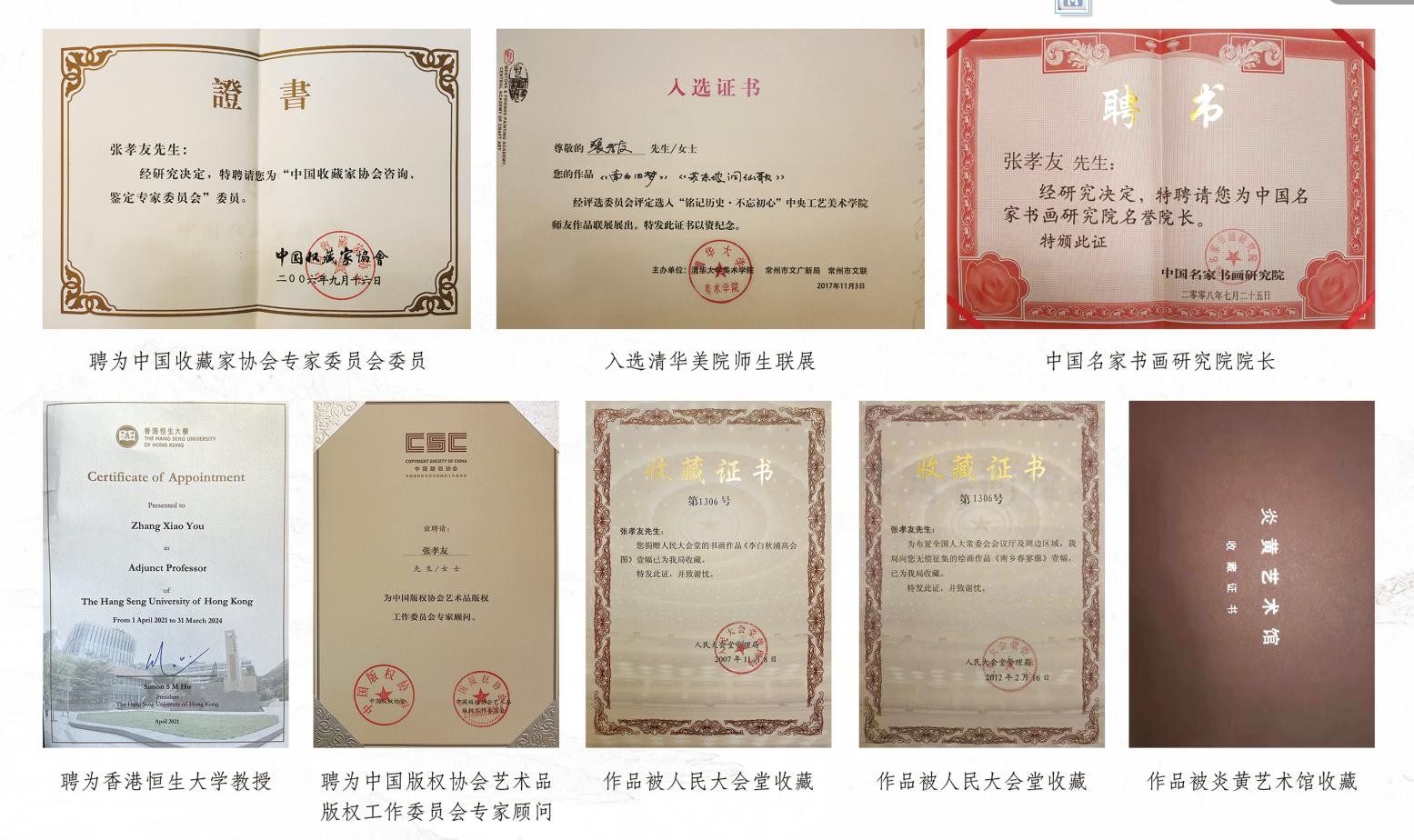

1959 年起在中央工艺美术学院(现为清华大学美术学院)任教。现为清华大学美术学院绘画系中国画教授,中国收藏家协会咨询、鉴定专家委员会委员、文化部中外文化交流中心国韵文华书画院工笔画艺术委员会主任。

张孝友在创作中

张老师界画堪称当代之最

近几年,张孝友老师以北派山水、工笔界画、人物画见称画坛,写意山水自成一派,强调结构,光和色,同时又强调透视关系,题材更广泛。其代表作“矾楼夜市”为中央电视台专播、北京日报以惊世之作誉之。多创作反映古代江南城镇水乡之巨幅写实界画风土人情之作,其水平之湛为当代之最。

邵大箴(著名美术评论家)点评

张孝友是一位知识、修养很全面的艺术家 。

他的画很工整,很严谨 ,但是他又非常注意艺术的表现力 。界画 ,建筑楼台的界画 ,容易拘谨 ,比较容易放不开 ,而且布局上或者在笔墨上 ,往往不是说能很有情韻 、有趣味、有格调 ,特别在格调上容易有俗的成分 。张孝友把中国的工笔画、兼工兼写的绘画 、写意绘画 综合起来 ,吸收成为自己的营养,把这方面的修养都用在他的画上去了 ,所以他的画相当有功力 ,相当有修养 ,相当有格调。

费兰季谢克·德霍波切克阁下点评

初次见到张孝友先生的画作时,其特有而无与伦比的绘画手法给我留下了深刻印象。他的画作独具匠心,反映了他想表达的生活氛围、自然以及城市风光。其较强的平衡生活与工作的能力、绘画天赋,特别是捕捉细节的能力都精准地表达出他真实的想法与感受。他的作品表现出勤奋而专注细节的特点,并给予我们极大的鼓舞。

在中国,有很多艺术家和艺术作品遵循传统艺术模式。然而我们发现中西两种文化融会贯通,相互影响。张孝友先生深受中西方文化的熏陶和影响,成为了界画这一独特技法的绘画大师。

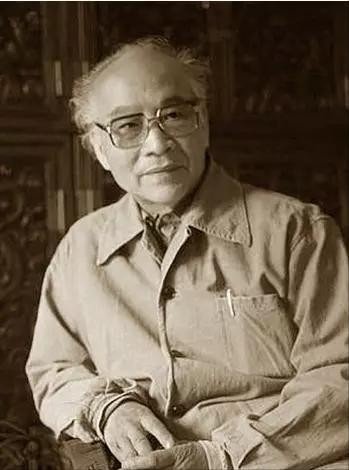

中央美术学院院长

吴作人

中国美术家协会副主席

李可染

名师身教、贯学中西而用之

张孝友,1954年考入中央美术学院五年制本科,预科一年后专攻油画兼习中国画,受教于马克西莫夫(苏联)、吴作人、董希文、王式廓、李可染、蒋兆和等名师。故学贯中西而用之。善作插图和连环画。

吴冠中

张孝友先生在中央工艺美术学院与吴冠中先生共同带一个班级。

范 曾

1978年,范曾调入中央工艺美术学院任讲师、副教授,与张孝友同系。

共事好友,皆是美术界名家

张孝友任教于中央工艺美术学院(现清华大学美术学院),与吴冠中、白雪石、范曾、韩美林等同事多年。

吴冠中、张孝友(左四)所带毕业班合影

张江亭多次想收藏张孝友作品

张江亭(罗斯柴尔德家族银行香港银行董事总经理)和朱成立(中国驻墨西哥蒂华纳领事)2次专程从香港到北京张孝友老师家中,想要收藏《南乡旧梦》作品张孝友老师均未舍得出售,作品至今仍存放在家中。

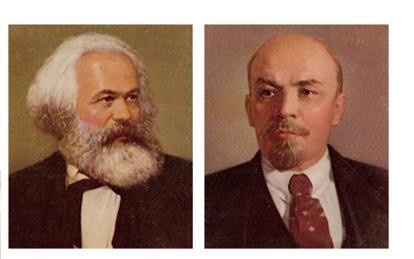

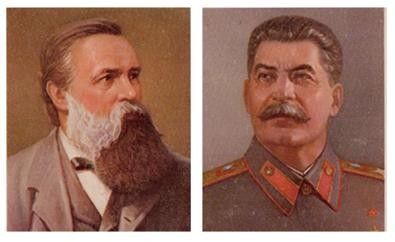

张孝友和张振仕先生合作为人民大会堂绘制马、恩、列、斯、毛巨幅画像

张老师所获荣誉证书(部分)

张老师所获荣誉证书及媒体报道无数,只摘录部分。

张老师出版书籍无数

由于张孝友深感自己年事已高,界画一门是自己退休以后重点研发的工作,所以并没有直接带出“徒弟”、“研究生”一类的传承人来,为了不使技法重新失传;在2008年前后,在中国电视大学、中央电视台科技台合作下,历时二年许,录制了张孝友全部的山水界画作品和画稿,并进行了技法示范,和公开了一些自己研究出来已失传的技术,材料方法和配方研制。

虽然退休多年,仍不忘他自己是一个人民教师,并出版无数书籍。

编撰丰富的美术著作

张孝友编辑很多书籍是全国各大高等美术院校和各大美院指定教材,必读刊物!并且一版再版,还被翻译成英、法、德、日、韩等多国语言,畅销世界。并获得了美术界重要的大奖,为新中国美术界带来深远影响!

张江亭(罗斯柴尔德家族银行香港银行董事总经理)说:“界画好比中国画作的一朵灿烂之花,表现出中国文化珍贵的价值。我们要透过中华文化的博大精深去感化年青一代,让他们感受到有自己文化和道德的根,为作为中国人而感到自豪。