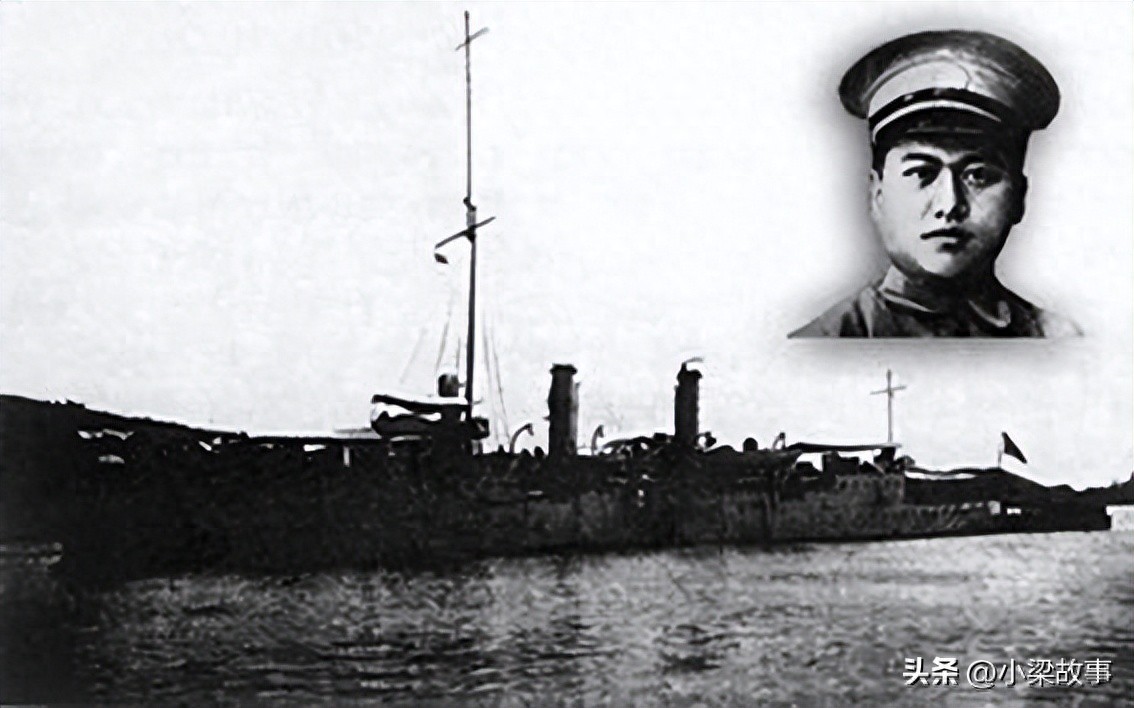

中山舰事件:李之龙究竟是英雄还是叛徒?为何成为谜一样的存在?

1926年3月20日,广州。蒋介石策划了中山舰事件,这一政治阴谋引发了国共两党间激烈的权力斗争。在这场风波中,李之龙无疑是关键人物。作为中共党员、海军局局长,李之龙的命运与这起事件紧密相连。然而,他的历史定位却充满了争议和误解,直到多年后才得以恢复名誉。

李之龙的早期经历

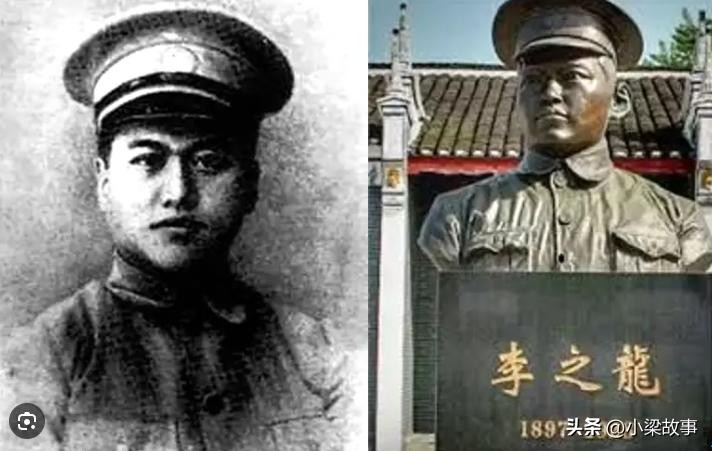

李之龙,1897年出生于湖北沔阳(今仙桃市)的一个农民家庭。1921年,他在武汉参与革命活动,结识了董必武、陈潭秋等人,并于同年加入中国共产党。李之龙不仅是黄埔军校的第一期学员,更是在1926年升任海军代理局长,成为中共党员中第一个获得中将军衔的人。

中山舰事件:一场政治博弈

1926年,广东沿海的走私现象严重,海军中不法分子勾结走私贩子,向过境船只收取保护费。李之龙多次派军舰缉拿走私船只,得罪了许多海军高层,包括国民党海军元老陈肇英等人。这一举动让李之龙陷入了政治漩涡,而中共广东区委为了维持与国民党的关系,给李之龙开出了“留党察看”的处分。

在这一复杂的背景下,李之龙成了中山舰事件中的“意外主角”。蒋介石在广州制造了一场反革命阴谋,李之龙被卷入其中,尽管他并未参与事件的策划,但他的身份和职务使他成为事件的关键人物。

李之龙的变节与坚持

事件发生后,李之龙被捕,一个月后才被释放。蒋介石试图将他收为己用,派他去邓演达的总政治部,降级使用,担任宣传处长。为了避免与中共的全面决裂,蒋介石要求所有在国民党内的共产党人声明退出中国共产党。1926年5月18日,李之龙在《广州国民日报》上发布了脱党声明,并与宋希濂等人一道“脱党”。

然而,李之龙的“脱党声明”并非他自愿所为。事后证明,这份声明是由国民党强行制造的,而李之龙并未主动脱党。即便如此,李之龙并未放弃革命理想,在蒋介石的拉拢下,他依然没有完全屈服于国民党。他继续为革命事业活动,甚至在汪精卫反革命政变后,秘密组织新海军社,从事兵运工作。

李之龙的悲剧结局

李之龙最终未能逃脱命运的悲剧。他的“脱党”声明让中共高层产生了怀疑,特别是陈独秀和张国焘,他们一直对李之龙的忠诚产生质疑。尽管李之龙申请重新加入中国共产党,但由于他的历史“污点”,未能得到批准。

1928年,李之龙从日本秘密潜回广州,准备继续策动海军起义。不幸的是,他刚刚踏上土地,就被特务发现并捕获。蒋介石得知此事后,命令将李之龙送往南京。然而,李之龙的死并非因为蒋介石的指令,而是由于海军司令陈策的个人敌意。陈策不顾蒋介石和李济深的命令,以“策动海军叛乱”为由,判处李之龙死刑,并于2月8日在黄花岗执行枪决,年仅31岁。

陈策

李之龙的历史定位

李之龙的死引发了长时间的历史争议。建国后,由于两位开国元勋的证明,李之龙在中山舰事件后被认为叛变了革命,因此未能被认定为革命烈士。直到1970年代末,中央对李之龙的“变节”一事重新调查,得出结论认为他在脱党后并未叛变革命,而是继续致力于反蒋斗争。

1982年,李之龙的革命烈士身份被恢复,广州市也将杜窑中学更名为“之龙中学”,并在广州烈士陵园为他建起了纪念碑。

历史的复杂与深刻

李之龙的故事充满了不确定性和复杂性。在那段风雨飘摇的岁月中,他的忠诚与叛变之间的界限模糊,历史为他留下了难解的谜团。直到今天,李之龙仍然是一个历史的符号,象征着革命过程中那些因时代变故而迷失的英雄。

通过李之龙的经历,我们也能看到历史的残酷:有时候,命运不是由单一的选择决定,而是被多重复杂因素所左右。而历史的最终评价,常常需要经过时间的沉淀与重新审视。