为啥普通电话号码都要实名,虚拟号码却不用?这不是方便诈骗吗?

虚拟号码,诈骗的隐形推手?

在这个信息爆炸的时代,电信诈骗像影子一样无处不在,让人难以防范。而在这场没有硝烟的斗争中,虚拟号码竟然悄然成为了骗子的得力助手,让许多人深陷困境。今天,我们就来揭开虚拟号码的神秘面纱,探讨它为何会成为诈骗的温床,以及我们该如何应对这一挑战。

诈骗升级,虚拟号码成“帮凶”

诈骗手段不断翻新,虚拟号码成“隐身衣”

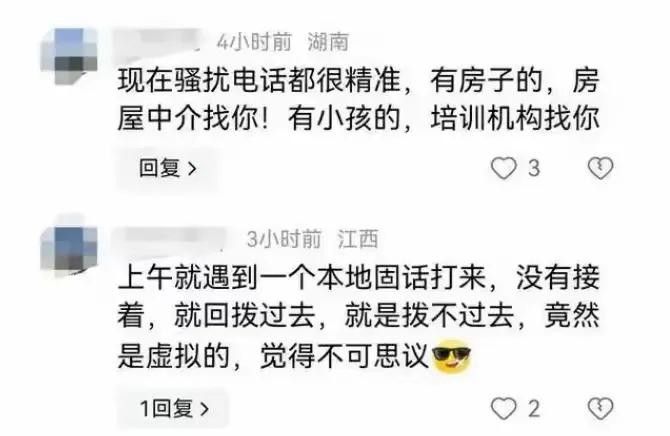

近年来,电信诈骗手段不断进化,从最初的推销产品、中奖骗局,到如今针对特定人群的精准诈骗,如大学生兼职陷阱、独居老人关爱骗局,甚至假冒政府机构人员进行欺诈。在这场骗局中,虚拟号码起到了关键作用。它就像骗子的“隐身衣”,让受害者难以追踪,也给公安机关的侦查工作增加了巨大难度。

虚拟号码:易得难追

虚拟号码之所以成为骗子的首选,是因为它们容易获取且无需实名认证。骗子只需简单几步就能获得新的虚拟号码,用于诈骗。一旦骗局败露,这些号码就像消失了一样,难以追踪。此外,虚拟号码成本低廉,即使被投诉或举报,骗子也几乎不会受到损失。

虚拟号码:双刃剑的两面

利:隐私保护,行业助力

当然,虚拟号码并非一无是处。在外卖、快递等行业,虚拟号码的应用极大地保护了用户的隐私。使用虚拟号码联系,不仅避免了真实号码的泄露,还减少了骚扰电话。这无疑为我们的生活带来了诸多便利。

弊:诈骗温床,监管难题

然而,虚拟号码的匿名性也为诈骗分子提供了机会。他们利用这一漏洞大肆行骗,让许多家庭陷入困境。更棘手的是,由于虚拟号码难以追踪,公安机关在侦查过程中往往面临重重困难,难以迅速抓住犯罪分子。

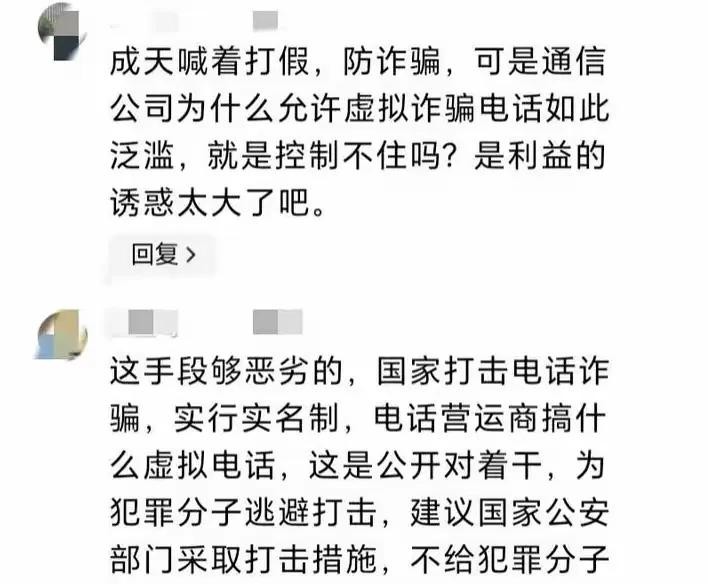

公众质疑:虚拟号码为何存在?

面对虚拟号码带来的问题,公众不禁疑问:为何要允许这样的号码存在?它真的利大于弊吗?在诈骗案件频发的背景下,这一质疑尤为迫切。许多人认为,虚拟号码的存在为诈骗行为提供了土壤,应当严格限制或取消。

虚拟号码的合理性探讨特定需求下的存在价值

然而,我们不能一概而论地否定虚拟号码。在某些特定行业和场景下,虚拟号码确实发挥了不可替代的作用。例如,在外卖、快递等领域,虚拟号码的应用有效保护了用户隐私,提升了服务体验。此外,对于需要保护个人隐私的用户来说,虚拟号码也是不错的选择。

管理挑战与制度完善

面对虚拟号码带来的监管挑战,我们不能坐视不理。监管部门和营业厅应加强合作,完善虚拟号码的管理制度,从源头上遏制诈骗。例如,加强对虚拟号码申请者的审核,确保每个号码都能追溯到具体申请人;同时,加大对诈骗行为的打击力度。

虚拟号码引发的悲剧大学生兼职陷阱

小李是一名在校大学生,为了赚取生活费,他通过校园兼职群找到了工作。然而,在提供个人信息和银行账号后,他被骗走了数千元。骗子利用虚拟号码联系,得手后便消失无踪。

独居老人关爱骗局

张奶奶是独居老人,接到自称“社保局工作人员”的电话,称其社保卡异常,要求提供个人信息和银行账号核实。张奶奶信以为真,结果被骗走全部积蓄。骗子正是用虚拟号码行骗。

假冒政府机构人员诈骗

王先生是企业家,接到自称“税务局工作人员”的电话,称其公司存在税务问题,要求立即转账解决。王先生慌乱中转账,事后才发现被骗。骗子是利用虚拟号码冒充的。

虚拟号码的应用与争议

在外卖、快递等行业,虚拟号码的应用极大便利了用户。通过虚拟号码联系,不仅保护了用户真实号码,还减少了骚扰电话。这对外卖小哥和快递员来说尤为明显,他们无需担心因频繁拨打电话而遭投诉或骚扰。

匿名性下的“双刃剑”

然而,虚拟号码的匿名性也为诈骗提供了机会。骗子利用这一漏洞大肆行骗,让许多家庭陷入困境。更严重的是,由于虚拟号码难以追踪,公安机关侦查困难,难以迅速锁定犯罪分子。这加剧了公众对虚拟号码的质疑和担忧。

管理建议:完善制度,强化监管

加强审核,确保实名制

为防止虚拟号码被用于诈骗,监管部门应加强对申请者的审核。通过实名制管理、身份验证等手段,确保每个号码都能追溯到具体申请人。这样,即使骗子利用虚拟号码行骗,公安机关也能迅速锁定嫌疑人。

加大打击力度,严惩诈骗

除了加强审核外,监管部门还应加大对诈骗的打击力度。对利用虚拟号码行骗的犯罪分子应严惩不贷。通过公开曝光典型案例、加强宣传教育提高公众防范意识;同时加强与公安机关协作,共同打击诈骗行为。

理性看待

虚拟号码

在这个信息爆炸的时代里,虚拟号码如同一把双刃剑,既带来便利也带来挑战。我们不能因个别诈骗案件就否定其价值;同样也不能因其便利性而忽视风险。作为用户应提高警惕增强安全意识;作为监管部门应完善管理制度强化监管力度确保虚拟号码合法合规运行。